最適のFAQシステム導入のためのガイド

更新日: 2024年10月14日

問い合わせをする顧客はみな、自分の知りたい情報がすぐにほしいと思っています。 役に立つ最新情報を収録した充実したFAQコンテンツは、社内外のユーザーにとって便利な情報ツールとなると同時にカスタマーサポートチームの業務効率を向上させてくれます。

FAQシステムは、顧客の自己解決を促し、優れたCX(カスタマーエクスペリエンス、顧客体験)を生み出すのに役立ちます。 本FAQシステムガイドは、各FAQシステム製品に搭載されたツール、主な機能、メリット、ベストプラクティスを解説し、貴社のビジネスに最も適したFAQシステムを選ぶヒントを提供します。

また、”よくある質問についてのよくある質問に回答する”FAQセクションもあるので、ぜひチェックしてください。 それではどうぞ。

- FAQシステムとは

- FAQシステム&ツールおすすめ13選

- FAQシステムおすすめ13選の比較

- FAQシステムの機能

- FAQシステムを導入するメリット

- FAQコンテンツ作成のベストプラクティス

- FAQデータベースの作り方

- 貴社に最も適したFAQシステムの選び方

- よくある質問

- FAQシステム無料トライアルのご案内

FAQシステム&ツールおすすめ13選

- Zendesk

- Document360

- Wix Answers

- Slab

HappyFox

Zoho Desk

- SupportBee

- Help Scout

- Groove

- Helpjuice

- CloudTutorial

- KnowledgeOwl

- Stonly

1. Zendesk

ZendeskのFAQシステムは顧客の問い合わせ履歴からインサイトを抽出するため、FAQ利用データを情報源として活用できます。 またコンテンツブロック機能は、特定のトピックに関連する短いテキスト、画像、動画のような役に立つコンパクトな情報(=コンテンツブロック)を提供します。 コンテンツブロックは複数の関連記事内に配置することができ、そのうち一か所でコンテンツブロックを更新すると、他の場所に表示される全ての同じコンテンツブロックが一括更新されます。

コンテンツキューは、機械学習技術を利用して、ヘルプセンターの記事を、関連性が高くかつ最新の状態に保ちます。 コンテンツキューは以下の点で役に立ちます。

- ナレッジベースに存在する情報ギャップを特定し、そのギャップを解消するためのアクションを提案する

- 新しい記事の作成に役立つトレンドトピックを提示する

- 既存の記事にフラグを付けて更新処理やアーカイブ化を促す

さらに、チームパブリッシング機能は、チーム間の連携強化やコンテンツ管理に役立ちます。 例えばコンテンツを各チームが連携してレビュー、承認、公開するためのコラボレーションワークフローをセットアップできます。 また、ライブコンテンツに影響を与えることなく公開済み記事のコンテンツ更新を設定することもできます。

ZendeskのFAQシステムをZendesk AIを活用したチャットボットおよびチケット管理システムと組み合わせて実装すると、過去のFAQ履歴を利用して顧客の問題解決をスピードアップすることができます。 これにより利用者は、貴社のFAQサイトで自分で情報を検索したり、あるいはZendeskボットに質問してみることで、サポート担当者とやりとりせずに必要な情報を見つけることができます。 またサポート担当者が介入する必要がある場合は、サポート担当者自身がFAQを検索してすばやく解決策を探すことができます。

FAQシステムは顧客にとって便利なだけでなく、社内のチームにとっても強力なリソースとなります。 社内にFAQのナレッジベースがあれば、新入社員から経験豊富なベテラン社員まで、全ての従業員がより短時間で必要な情報を見つけることができます。 福利厚生や有給の取り方といった社内の手続きに関する質問であっても、ZendeskのFAQシステムを活用することで従業員はすばやく答えを見つけて仕事に戻ることができます。

機能と特徴:

- スマートナレッジベースとヘルプセンター

- AIを活用したボット

- コミュニティフォーラム

- インテリジェントナレッジマネジメント

- 顧客にサービスを提供しながら記事を作成してリンクする機能

- AIを利用したコンテンツキュー

- チームパブリッシング

- コンテンツブロック

- ロバストな検索エンジン(統合検索、横断検索、セマンティック検索)

- オーディエンス別、地域別、ブランド別のカスタマイゼーション

- 文脈連動型セルフサービス(Webウィジェット/モバイルSDK)

料金プラン:

- Suite Team:エージェント1人あたり月額55ドル

- Suite Growth:エージェント1人あたり月額89ドル

- Suite Professional:エージェント1人あたり月額115ドル

無料トライアル:14日

2. Document360

Document360は、あらゆる規模の企業にとって使いやすいFAQシステムです。 直感的なセルフヘルプポータルにより、すばやく簡単にFAQページを作成できます。 また、FAQ情報レベルは「シンプル」と「詳細」のいずれかに、アクセスレベルもパブリック(閲覧自由)とプライベート(メンバー限定)のいずれかに設定できます。 プライベートFAQへのアクセスには、ユーザー名とパスワードが必要になります。

予測検索機能により、ユーザーが質問を入力している間にも関連性の高い検索結果を予測して表示します。最適化されたサイト構成により見たいページへの移動も簡単です。 さらに追加機能を利用するとWebサイトやモバイルアプリへのFAQコンテンツの追加が可能となり、ユーザーは手軽にFAQ情報にアクセスできます。

機能と特徴:

- スマート検索

- テキストエディタ

- クリアなディスプレイ、見たいページを見つけやすいメニュー構成

- カスタマイズとブランディング

- フィードバックと分析

- 多言語対応

- モバイル対応のプラットフォーム

料金プラン:

- Starter:1プロジェクトあたり24ドル/月(2チームアカウント)

- Growth:1プロジェクトあたり59ドル/月(5チームアカウント)

- Growth:1プロジェクトあたり59ドル/月(5チームアカウント)

- Enterprise::1プロジェクトあたり119ドル/月(15チームアカウント)

無料トライアル:14日

3. Wix Answers

Wixは使いやすいホームページ作成ツールで有名ですが、Wix AnswersやWix FAQアプリなどのFAQシステム製品も提供しています。 Wixのホームページ作成ツールのユーザーは、追加料金なしでWix FAQアプリをダウンロードして自サイトにFAQコンテンツを追加できます。

ただし、よりロバストなFAQシステムをお探しの場合は、Wix Answersのほうが望ましいでしょう。 Wix Answersはより包括的なナレッジマネジメントソリューションで、FAQサイト作成機能のほか、詳しい導入ガイド、チャットボット統合機能、分析機能を提供します。

機能と特徴:

- カテゴリ管理

- 多言語対応

- CSSとJavaScriptでカスタマイズ可能

- リッチコンテンツエディタ

- ラベル

- 翻訳ワークフロー

- プライバシー設定

- 記事の追加と公開

料金プラン:

- Business VIP:月額$59

- Business Unlimited:$32

- Business Basic:月額$27

無料トライアル:14日

4. Slab

優れたFAQコンテンツ作成のカギになるのが、複数のチーム間で同じナレッジベース、サポートツール、データを共有できることです。 Slabは、チームのツールを統合して情報を管理し、信頼できる唯一の情報源 (SSoT)を構築するFAQソリューションです。

Slabの直感的なインターフェイスを利用して、顧客向けFAQコンテンツや包括的ハウツーを収録したナレッジベースを作成、編集、公開できるなど、さまざまな機能を利用することができます。 プロセスやワークフローを作成し、定義することで、チームの業務効率を改善できます。 さらに無料お試しサービスにより、SlabのFAQシステムが自社のニーズに合っているかどうかをチェックできます。

機能と特徴:

- テンプレート

- コンテンツ内フィードバック

- コメント

- 複数バージョン管理とバージョン履歴

- サイト分析

- 権限管理

- ナレッジベース共有

- 通知

料金プラン:

- Startup:ユーザー1人あたり月額15ドル

- Business:1ユーザーあたり月額$15

- エンタープライズ: 要見積

無料プラン:利用可能(10ユーザーまで)

無料トライアル:30日

5. HappyFox

HappyFoxのFAQシステムは、顧客がFAQサイトで解決できると思われる問い合わせ内容を送信すると、顧客を自動的にFAQに誘導するインテリジェントなチケット化回避機能を備えています。 最も閲覧数の多いFAQを自動でキュレーションすることもできます。

ただし、HappyFoxのFAQシステムは4つのヘルプデスクソフトウェアプランのいずれかでのみ利用可能で、個別に選択できるアラカルトオプションはありません。 ただし、チャットボット定型回答文、カスタム分析ダッシュボード、多言語サポートなど、FAQ以外の追加機能も利用してみたい場合は、HappyFoxを検討する価値はあるでしょう。

機能と特徴:

- オムニチャネルのチケット作成

- 安全性の高いホスティング

- 移行支援

- セルフサービスのナレッジベース

- 定型アクション

- SLA管理

- ダッシュボード

- クライアントポータル

料金プラン:

- Mighty:サポート担当者1人あたり月額39ドル

- Fantastic:サポート担当者1人あたり月額59ドル

- Enterprise:サポート担当者1人あたり月額79ドル

- Enterprise Plus:サポート担当者1人あたり月額99ドル

無料トライアル:14日

6. Zoho Desk

Zoho DeskのFAQシステムでは、複数のブランドのセルフサービスポータルから同じナレッジベースにアクセスするように設定できます。 ナレッジマネジメントシステムは、FAQ、ハウツー記事、過去にあった問題の解決策などを含む記事リポジトリを搭載しています。 また、Zoho Deskには、顧客がヒント、アイデア、ソリューションを共有できるコミュニティフォーラムもあります。

FAQシステムには、顧客の傾向、挙動、エンゲージメントを分析するレポート機能が組み込まれているため、顧客の検索行動を把握することができます。 また自動提案機能により、サポート担当者は問い合わせ内容に関連する記事を見つけてチケットに挿入し、顧客に提示することができます。

機能と特徴:

- 製品ベースのチケット作成

- SLAの事前定義

- レポートとダッシュボード

- 顧客満足度評価

- ソーシャルチャネルとコミュニティチャネル

- モバイルアプリ

- ワークフローと割り当てルール

料金プラン:

- Standard:ユーザー1人あたり月額20ドル

- Professional:ユーザー1人あたり月額35ドル

- Enterprise:ユーザー1人あたり月額50ドル

無料トライアル:15日

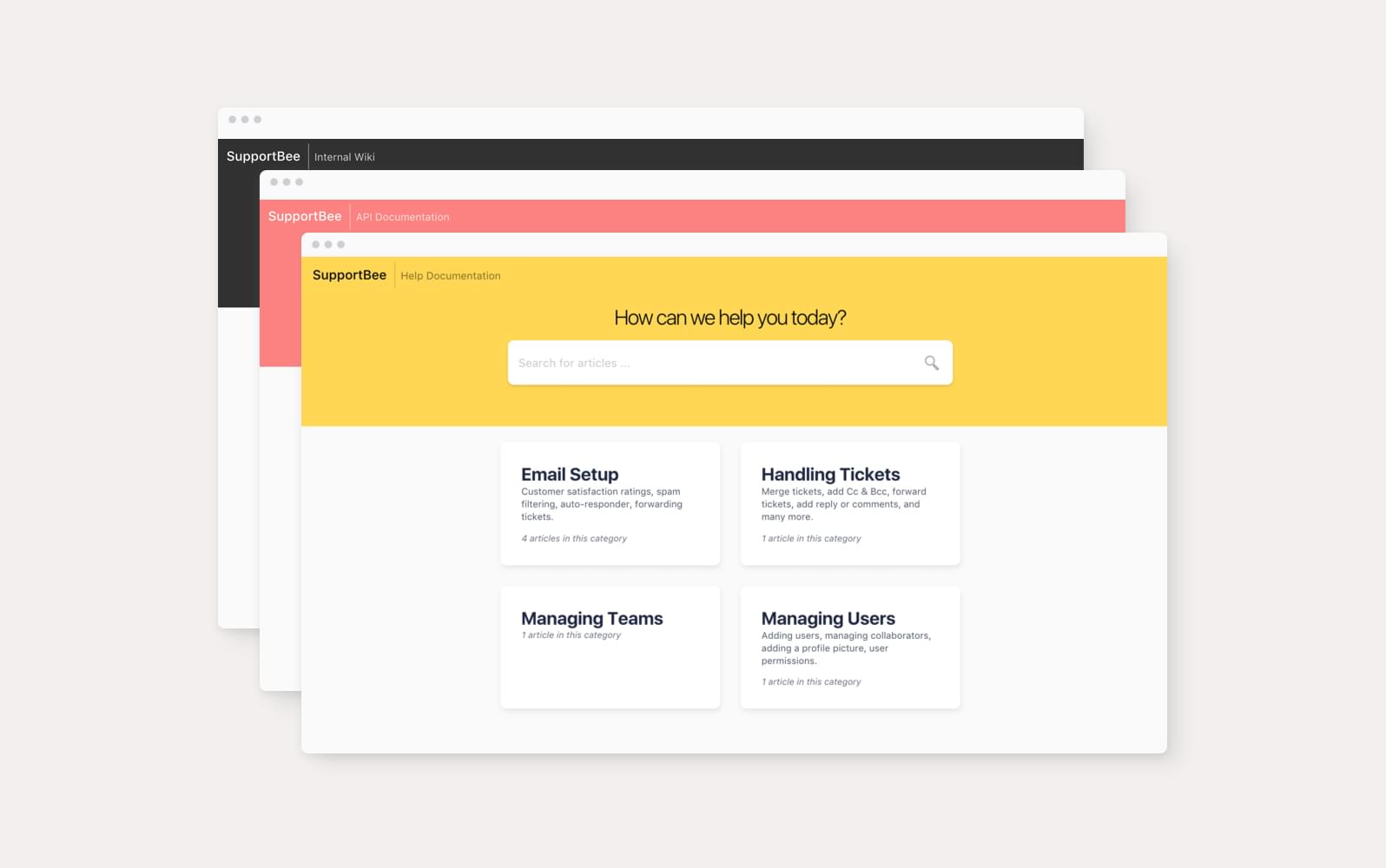

7. SupportBee

SupportBeeのFAQシステムは、ブランドエクスペリエンスの構築を重視したツールです。 SupportBeeのソフトウェアは、ブランドの色やロゴを使用してポータルをカスタマイズできる使いやすいデザイン機能を提供します。 また、顧客ひとり一人に専用のカスタムドメインをポータル内に設置することもできます。

SupportBeeのFAQシステムでは、モバイルアプリやWebサイトへのナレッジベースの埋め込みが可能です。 ただし、他のFAQシステムに比べてネイティブ統合機能が非常に少ないため、SupportBeeをワークフローに完全に統合するにはAPIベースでの追加実装が必要になる場合があります。

機能と特徴:

- ナレッジベーススニペット

- 複数ナレッジベース

- 全文検索

- リッチテキストエディタ

- PDF、画像、動画ファイル対応

- ヘルプ記事の埋め込み

- デザインとブランドに応じたカスタマイズ

料金プラン:

- Startup:ユーザー1人あたり月額15ドル

- Enterprise:ユーザー1人あたり月額20ドル

無料トライアル:14日

8. Help Scout

Help Scoutは、顧客によるセルフサービス利用を主な目的として設計されたナレッジベースです。 Help Scoutを使うと、テキストや表、動画、画像を用いて、直感的な検索エンジン最適化機能を備えたFAQサイトを素早く簡単に作成、更新、公開できます。 Help ScoutのナレッジベースとチャットウィジェットであるBeaconを使用すると、利用者はFAQページ内だけでなく、貴社Webサイト内のどこからでもFAQコンテンツを検索できるようになります。

包括的ナレッジベースソフトウェアソリューションとしてのHelp Scoutは、単なるFAQシステムを越えた豊富な機能を提供します。 例えば最適化されたヘルプセンターの作成とホスティング、顧客検索履歴の追跡、チーム内でのみ閲覧可能な社内リソース表示機能などを利用できます。

機能と特徴:

- ワークフローの自動化

- API

- 50種類以上の統合機能

- レポート生成と分析

- メッセージング

- オンラインチャット

- 3つのメールボックス

- 問い合わせフォーム

料金プラン:

- Standard:ユーザー1人あたり月額25ドル

- Plus:1ユーザーあたり50ドル/月

- Pro:1ユーザーあたり65ドル/月

無料トライアル:15日

9. Groove

Grooveは、優れたデザインのFAQシステムで、FAQの作成・公開のほか、サポート担当者と顧客両方へのFAQコンテンツ提供を効率的に行うことができます。 Grooveのチケット管理システムでは、サポート担当者は顧客とのチャット中や顧客宛メール作成時に、FAQシステムを利用してナレッジベースから直接回答を引用できます。

GrooveのFAQシステムは、ブランドエクスペリエンス構築のためのさまざまなカスタマイズオプションを提供します。 例えば、ロゴのアップロードやブランドカラーの適用のほか、Google Fontsでテキストの外観をカスタマイズすることができます。

機能と特徴:

- 25のメールボックス

- オンラインチャット

- レポート生成と分析

- 割り当て

- ルール設定

- カスタマイズ可能なナレッジベース

- 40以上の統合機能

料金プラン:

- Starter:月額25ドル/ユーザー

- Plus:1ユーザーあたり50ドル/月。

- Pro:1ユーザーあたり30ドル/月

無料トライアル:30日

10. Helpjuice

Helpjuiceのカスタマイズ性に優れたFAQシステムは、操作方法がシンプルで、かつ規模を拡張しやすい設計になっています。 ネイティブエディタと公開用インターフェイスにより、チーム間でのFAQコラボレーション、ページ構成管理、複数バージョンのFAQの提供、権限管理をシンプルに簡単に行うことができます。 またロバストな分析機能を備えているため、時間をかけてFAQ情報の関連性を高めることも可能です。

WYSIWYGエディタを利用すれば、誰でもFAQページ作成をすぐに始めることができます。 Helpjuiceには、ビジネスニーズに合わせて提供ツールをレベルアップできる豊富な統合オプションがあります。 また、ナレッジベースの改善点やチーム生産性の向上が求められる項目を検出するレポートツールも備えています。

機能と特徴

- コンテンツ解析

- API

- ブランドに応じたカスタマイズ

- ナレッジベースエディター

- インテグレーション

- 多言語対応

- 全文検索

- アプリ内ウィジェット

料金プラン:

- Starter:$120(4ユーザーまで)

- Run-Up:月額$200(16ユーザーまで)

- Premium Limited: 月額$289(60ユーザーまで)

- Premium Unlimited: 月額$499 (ユーザー数無制限)

無料トライアル:14日

11. CloudTutorial

CloudTutorialのFAQシステムは、スタンドアローンのナレッジベースとして、顧客がセルフサービスで情報を探すのに役立つツールです。 わかりやすいインターフェイス、検索、分析、カスタマイズ機能、設計なしでそのまま使えるSEOを提供します。 さらに、ロバストな検索エンジンで関連性の高い結果を瞬時に提供するため、顧客はすぐに欲しい回答を得ることができます。

CloudTutorialは、Webサイトとモバイルアプリの両方に対応しており、3タイプの料金プラン(各プラントとも提供機能はほぼ同じ)を選択できます。 さらに、内部および外部のFAQサイトにCloudTutorialの質問回答ソフトウェアを導入できます。

機能と特徴

- カスタムドメイン

- 社内外で使用できるナレッジベース

- カスタムリダイレクト

- カスタマイズ可能なHTMLとCSS

- カテゴリとサブカテゴリの構成

- レポーティング

料金プラン:

- Starter:1プロジェクトあたり24ドル/月(2チームアカウント)

- Growth:1プロジェクトあたり59ドル/月(5チームアカウント)

- Enterprise::1プロジェクトあたり119ドル/月(15チームアカウント)

無料トライアル:14日

12. KnowledgeOwl

KnowledgeOwlのFAQシステムはインストールが簡単なので、誰でもすぐにFAQサイトの作成を開始することができます。 コード機能とコードなし機能があり、FAQサイトのHTMLを編集したり、WYSIWYGエディタを利用することができます。 さまざまなテーマやレイアウトを使用してページをカスタマイズできます。 また直感的な機能アーキテクチャにより、利用者が操作しやすいFAQページを作成できます。

KnowledgeOwlは、顧客が今いる場所に応じてパーソナライズされたヘルプセンター記事を推奨するヘルプウィジェットを搭載しています。 また、閲覧するのにログインが必要となる、メンバー限定のプライベートFAQも作成可能です。 レポート機能と顧客からのフィードバックにより、FAQサイトと記事の有効性をモニタリングできます。

機能と特徴

- リッチテキストエディタ

- 自由に設定可能なワークフロー

- コンテンツライブラリ

- メールアラート

- コンテンツ管理

- ブランドに応じたカスタマイズ

- ファイル管理とリカバリー

- SEO管理

- 全文検索

料金プラン:

- Flex:作成者1名あたり月額79ドル

- Business:作成者1名あたり月額299ドル

- Enterprise:1作成者あたり月額999ドル

無料トライアル:30日

13. Stonly

Stonlyは、最先端のFAQコンテンツ作成など各種カスタマーセルフサービスリソースを備えたインタラクティブなプラットフォームを提供します。 ドラッグ&ドロップエディタにより、プログラミング知識や開発チームへの投資なしに誰でもFAQサイトを作成できます。 ブランドイメージに合わせてFAQコンテンツをカスタマイズすることもできます。

詳細な分析機能により、FAQコンテンツのパフォーマンスを追跡して有効性を測定できます。 StonlyダッシュボードからFAQコンテンツをすばやく更新して、情報を最新かつ正確な状態に保つことができます。 また、コンテンツに画像や動画を追加して顧客エンゲージメントを高めることもできます。

機能と特徴

- インタラクティブガイド

- 統合検索バー

- 自由にカスタマイズできるウィジェット

- レポート生成と分析

- コーディング不要スペック

- 多言語対応

- 複数のデバイスとの互換性

料金プラン:

- Small Business:月額$249(チームメンバー5名まで)

- エンタープライズ: Stonlyにお問い合わせください

無料トライアル:14日

FAQシステムおすすめ13選の比較

この項目では、それぞれのおすすめFAQシステムを比較しています。 次の比較表に、各FAQシステムの主な特長をまとめています。

| FAQシステム | 最低価格 | 無料トライアル | 主な特徴。 |

|---|---|---|---|

|

Zendesk |

月額49ドル/担当者1人 |

14日間 |

|

|

Document360 |

月額199ドル/プロジェクト |

14日間 |

|

|

Wix Answers |

月額$59 |

14日間 |

|

|

Slab |

月額8ドル/ユーザー |

30日 |

|

|

HappyFox |

月額39ドル/サポート担当者 |

14日間 |

|

|

Zoho Desk |

ユーザー1人あたり月額20ドル |

15日 |

|

|

SupportBee |

ユーザー1人あたり月額15ドル |

14日間 |

|

|

Help Scout |

月額25ドル/ユーザー |

15日 |

|

|

Groove |

月額25ドル/ユーザー |

30日 |

|

|

Helpjuice |

月額$120(5ユーザーまで) |

14日間 |

|

|

CloudTutorial |

月額24ドル/プロジェクト |

14日間 |

|

|

KnowledgeOwl |

月額79ドル/作成者1名当り |

30日 |

|

|

Stonly |

月額$249(チームメンバー5名まで) |

14日間 |

|

FAQシステムの機能

優れたFAQシステムの機能は、最高のセルフサービス型サポートコンテンツを一斉に大規模に提供するのに役立ちます。 貴社のビジネスに最も適したFAQシステムを選択するのに重要ないくつかのポイントを以下に挙げています。

FAQシステムを導入するメリット

優れたFAQシステムは、さまざまな側面で企業のビジネスを後押しします。 FAQシステムを使用することで得られるメリットを以下に示します。

FAQサイト作成のベストプラクティス

優れたFAQコンテンツを作成するには、単によくある質問と回答をリストアップするだけでは不十分です。 顧客、従業員、ビジネスに収益をもたらす効果的なFAQサイトを作成するためのベストプラクティスを以下にご紹介します。

顧客によるFAQ利用履歴を調査する

FAQコンテンツを作成する際は、顧客からどんな質問が寄せられているかのトレンドを特定し、その情報に基づいてコンテンツを構築することが重要です。 こうしたトレンドを把握するには、これまでの顧客とのやり取りを調査および分析する必要があります。

過去のサポートチケットの履歴を確認し、カスタマーサービスのサポート担当者から情報収集することは、充実したFAQコンテンツの構築には極めて重要です。 Google Search Consoleは、見込み客が製品やサービスを検索するのにどんな用語やキーワードを使用しているかを調査できる、データの宝庫です。 すでに社内のマーケティングチームがこれらのデータを集計・分析しているはずなので、それをFAQコンテンツの構築に役立てましょう。

FAQコンテンツで欲しい情報を見つけやすくする

欲しい情報がすぐそこにあっても、ユーザーがそれをうまく見つけることができなければ問題は解決しません。 知りたい情報に行き着くまでに、何十もの質問項目に答えなければならないようなFAQサイトでは、見込み客にも既存の顧客にも利用してもらえないでしょう。 分かりやすいラベルなどが付いた目次などを提供して、顧客が欲しい情報を探しやすいFAQサイトを構築しましょう。 あるいは、FAQコンテンツをトピック別にページ分けし、ターゲットを絞った製品別の情報ページを作成してもよいでしょう。

質問に分かりやすく簡潔に回答する

優れたFAQサイトを作成するには、全てのケースにあてはまる万能のレシピはありません。 ただし、少なくとも質問した内容に対して小説のような長い説明文を表示してほしいと思うユーザーはいないでしょう。 キーワード等で検索しやすいコンテンツを作成し、長いテキストブロックを避け、明確で分かりやすい言葉遣いを心がけましょう。 FAQの説明文は、読みやすく、日常会話的な文章にするのがポイントです。

高度な専門用語や業界用語は、読みにくさにつながるので避けましょう。 社内用語を含める必要がある場合は、顧客エクスペリエンスの向上のため必ず用語の意味を表示しておきましょう。

また、あまりに文章を簡潔にしすぎると必要な内容を十分に説明できなくなるので、その点にも注意しましょう。 数段落で質問に完全に回答しきれない場合は、ブログ記事、デモ、有人対応の相談窓口など、外部のリソースにユーザーを誘導する仕組みを検討してください。

SEOのためにページを最適化する

貴社のFAQサイトやヘルプセンターが的確に実装されていれば、Googleは心強い味方となります。 FAQサイトをSEO向けに最適化して、利用者が製品やサービスに関してGoogle検索を実行した時に貴社のWebサイトが検索結果の一番上に表示されるようにしましょう。

利用者が情報をすばやく簡単に検索できるようにする、FAQサイト最適化のためのいくつかのヒントをご紹介します。

- キーワード調査を行って、御社の顧客がよく検索に使用している単語、用語、フレーズを特定します。 キーワード調査からの情報は、コンテンツギャップの洗い出しにも役立ちます。

- Googleのクロールがスムーズに行われるよう、FAQコンテンツをメイントピックとサブトピックに階層化します。

- 箇条書きリスト、短い段落、太字の単語を使用して、コンテンツを検索で見つけてもらいしやすくします。

- 関連記事を内部リンクで結びます。

FAQコンテンツを継続的に更新する

貴社の事業規模が拡大し進化するにつれて、顧客からの問い合わせも増えるでしょう。 一度構築したFAQをそのまま放置しておくのは絶対にやめましょう。 四半期ごとにFAQコンテンツを見直し、追加、更新、削除が必要かどうかを確認しましょう。

顧客にとって本当に重要な情報であれば、わずか1回の更新でサポート担当者の手作業が大幅に減ることもあり得ます。 コンテンツキューやチームパブリッシングなどの便利な機能により、チームはコンテンツを確実に最新情報に保つことができるでしょう。

FAQデータベースの作り方

ここまででFAQコンテンツ作成のためのベストプラクティスが分かったので、さっそくFAQコンテンツを作成してみましょう。 次の6つのステップに従って、カスタマーエクスペリエンスを充実させる優れたFAQデータベースを作成しましょう。

FAQデータベースの作成ステップ:

- 調査:顧客からどんな質問がもっとも良く寄せられているかを特定し、リストアップします。

- 作成:各FAQ質問項目に対する、分かりやすくコンパクトな回答文の作成をSMEに依頼します。

- 整理:情報を簡単に見つけることができるよう、FAQサイトの構成をデザインします。

- 設計:ブランドのスタイル、ボイス、トーンに合わせて FAQサイトをカスタマイズします。

- 公開:貴社WebサイトにFAQデータベースをリリースします。

- 管理:FAQコンテンツを継続的に更新、リフレッシュ、改善します。

貴社に最も適したFAQシステムの選び方

貴社に適したFAQシステムとは、FAQの作成、編集、更新、公開、配信をスムーズに簡単にできるソフトウェアです。 FAQシステムの選択の際には、以下のポイントが重要になります。

- FAQサイトのパフォーマンス把握のためのインサイトとメトリクスを取得できる詳細なレポーティングと分析機能があるかどうか。

- カスタマーエクスペリエンスと従業員エクスペリエンス両方の向上につながる使いやすいインターフェイスかどうか。

- FAQコンテンツを提供するチャネル(オンラインチャット、Webサイト、モバイルアプリなど)とのロバストな連携機能があるかどうか。

- ブランドのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能かどうか。

- FAQ作成者同士がコラボレーションできるツールを備えているかどうか。

- FAQを直感的に検索・分類できるかどうか。

このようにFAQシステムの選択には考慮すべき多くのポイントがありますが、何が正解であるかはあくまでユーザーである貴社次第です。 無料トライアルを利用してそれぞれのFAQシステムを比較し、貴社に最も適したFAQシステムを採用してください。

よくある質問

Zendeskで顧客が使いやすいFAQを実現

直感的かつパワフルなZendeskのFAQシステムを活用し、よくある問い合わせへの対応を最適化しましょう。 ZendeskならFAQコンテンツの作成も更新も簡単。事業内容やニーズに合わせて、顧客とサポート担当者がそれぞれ見たい情報を必要な場所に提示できます。 ぜひ今すぐお試しください。

関連するFAQシステムガイド

企業の知識を集約したナレッジは財産になります。 ぜひ、ナレッジベースに基づくFAQを提供し、顧客が自分自身で問題を解決できるサポート体制を構築しましょう。 参考資料もぜひご覧ください。